課題を解決すればお金は後からついてくる ―新時代を担うベンチャー創業者が語るイノベーションを生み出すサイクル

株式会社リバネス 代表取締役CEO

丸 幸弘さん

Profile

1978年神奈川県生まれ。東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程修了。博士(農学)。2002年に理工系大学生・大学院生のみで株式会社リバネスを設立。研究者の知を集めるインフラ「知識プラットフォーム」を通じて、数多くのプロジェクトを進行中。ミドリムシ(学名:ユーグレナ)を活用して食品や化粧品などを製造・販売する株式会社ユーグレナの立ち上げ当初から技術顧問を務めるほか、30社以上のベンチャーに携わる。リアルテックファンド(経済産業省、NEDO認定ファンド)共同代表。

HARA'S BEFORE

日本では「ユニコーン」といわれる、世界に通用する尖った強みを持つ企業の登場が期待されている。経産省もその育成に注力している。リバネス社という研究者集団は多くのシーズを有し、それを他の企業と連携してビジネス化しているという。自らも研究者である丸CEOの経営者像と企業像に迫った。

「理科離れ」を食い止めるために出前実験教室を行っているという株式会社リバネス。この会社のことを知った時、「次から次へといろいろな事業を手がけているようだが、何やら謎に満ちた企業」という印象を受けた。教育・研究にとどまらず、創業支援、人材開発や出版事業まで手がける。研究とビジネスを結びつけ、ここまでの事業多角化を進めてきた創業者の丸氏とは、一体どんな人物なのか。それを紐解くことで、経営者や支援者へのヒントが得られるのではないかと、話を伺ってきた。(荒井)

アクティブな個人の“場"を作る

荒井:リバネスとは、どんな会社なのですか。

丸:2002年、僕が大学院修士課程2年生の時に、理工系の大学生・大学院生の仲間たち15人を集めて始めました。「大学で研究されている最先端の科学を、小中高の教育現場に届ける」というコンセプトで始めた「最先端科学の出前実験教室」が最初の事業です。その後も「最先端のサイエンスとテクノロジーを、世間にわかりやすく伝えること」をコア・コンピタンスに、サイエンスに関連した新しいビジネスを次々と仕掛けています。現在も多くの大企業等とチームを組んで、200以上のプロジェクトが動いています。

たとえば、最先端の科学のエッセンスを子どもたちに教えれば教育事業になります。あるいは、こうした情報を企業の研究所に知らせれば、新しい研究の種になる。経営者に伝えれば、経営の指針を作るための情報になるでしょう。こういった形で、現在は「教育応援プロジェクト」、「人材応援プロジェクト」、「研究応援プロジェクト」、「創業応援プロジェクト」という4つの分野を軸に、事業を展開しています。

東京・墨田区の倉庫を改造して作られたインキュベーション施設「センターオブガレージ」も、僕たちが浜野製作所等の町工場と連携して手がけたものです。大企業やベンチャー企業、町工場に勤める個人が集まり、テクノロジーベンチャーを通して世の中を変える活動をしています。こうした、皆が知識を持ち寄ってアクティブに活動する“場”を、これから作っていきたいと考えているんです。

たとえば、最先端の科学のエッセンスを子どもたちに教えれば教育事業になります。あるいは、こうした情報を企業の研究所に知らせれば、新しい研究の種になる。経営者に伝えれば、経営の指針を作るための情報になるでしょう。こういった形で、現在は「教育応援プロジェクト」、「人材応援プロジェクト」、「研究応援プロジェクト」、「創業応援プロジェクト」という4つの分野を軸に、事業を展開しています。

東京・墨田区の倉庫を改造して作られたインキュベーション施設「センターオブガレージ」も、僕たちが浜野製作所等の町工場と連携して手がけたものです。大企業やベンチャー企業、町工場に勤める個人が集まり、テクノロジーベンチャーを通して世の中を変える活動をしています。こうした、皆が知識を持ち寄ってアクティブに活動する“場”を、これから作っていきたいと考えているんです。

荒井:“場所”ではなく、“場”なんですね。

丸:これまでは会社という“場”がありました。それが今、変わりつつあって、1人が複数の“場”で新しいイノベーション活動をするのが当たり前になっていくと思います。19世紀までは、強制されて働くレイバー(Labor)、20世紀以降は働けば働くほどお金が稼げるワーカー(Worker)という働き方が主流でした。これからは、アクティベーター(Activator)、アクティビスト(Activist)といった新しい働き方が主流になってくる。働くこと、活動していること自体に価値を感じる人たちです。個人だけど会社とも関わっている、会社に所属しているけど外部とも関わって活動する。そういう人たちが世の中にはたくさん存在するはずなんです。

原:たしかに最近、「アクティビスト」という肩書きを目にしますが、そういう方々が活躍する場はまだ少ないですね。

丸:「We Work」というアメリカの会社が日本に上陸してきました。彼らは単に“場所”を提供しているわけではなく、シェアリングエコノミーを通じて利用者をつなげ、活発に動く“場”を作ろうと考えています。そして、そこに多くの資金が投入されている。やはり、そうした“場”が必要とされているということでしょう。

リバネスはこの16年間、個のネットワーク組織として活動してきました。現在では本体で約70人、グループで約210人のチーム、それを取り巻くベンチャー企業を含めると300人ほどで「知識研究経済圏」と呼ぶ経済圏を形成しています。しかし、16年でたった300人。このペースでは、まだまだ“場”が足りません。

先ほど触れたセンターオブガレージの他に、大阪にも同様のインキュベーターを作りました。沖縄やシンガポール、マレーシアにも展開しています。30年くらい先の未来を見据えて、もっといろいろな大企業や中小企業、町工場などに属する個人を巻き込んでいこうと考えています。

リバネスはこの16年間、個のネットワーク組織として活動してきました。現在では本体で約70人、グループで約210人のチーム、それを取り巻くベンチャー企業を含めると300人ほどで「知識研究経済圏」と呼ぶ経済圏を形成しています。しかし、16年でたった300人。このペースでは、まだまだ“場”が足りません。

先ほど触れたセンターオブガレージの他に、大阪にも同様のインキュベーターを作りました。沖縄やシンガポール、マレーシアにも展開しています。30年くらい先の未来を見据えて、もっといろいろな大企業や中小企業、町工場などに属する個人を巻き込んでいこうと考えています。

マネタイズは後から考える

荒井:御社のビジネスモデルは、どういったものなんですか。

丸:リバネスは「科学技術の発展と地球貢献を実現する」会社ですから、実はお客様はいません。地球や人類に貢献するために、解決しなければいけない課題があれば解決する。そのことに主体として入っていくのが仕事です。ですから、コンサルタントでもありませんし、コーディネーターでもない。現在、多くの大企業に関わらせていただいていますが、「お客様」と呼んだこともありません。ある課題を一緒に解決していくチームメンバーだと思っています。先方も僕たちのことを単なる外注屋さんではなく、責任を持って関わるプロジェクトオーナーだと思ってくれているはずです。

僕たちが課題を見つけると、「これをするにはA社の何々があればできる」、「これを実行するためにはB社のこれが必要だ」と考えて、実際に会いに行く。「いま、こういう課題があります。御社はまだ手をつけていない分野かもしれませんが、僕らがリスクを取りますので一緒にできませんか」と。そうすると「面白いね、一緒にやろう」と資金を持ってプロジェクトに参加してくれます。おそらく、その課題が解決されることが彼らのビジネスにメリットになるのでしょう。しかし、僕たちはそのビジネス自体にはあまり関心がない。課題を解決したいだけなのです。

僕たちが課題を見つけると、「これをするにはA社の何々があればできる」、「これを実行するためにはB社のこれが必要だ」と考えて、実際に会いに行く。「いま、こういう課題があります。御社はまだ手をつけていない分野かもしれませんが、僕らがリスクを取りますので一緒にできませんか」と。そうすると「面白いね、一緒にやろう」と資金を持ってプロジェクトに参加してくれます。おそらく、その課題が解決されることが彼らのビジネスにメリットになるのでしょう。しかし、僕たちはそのビジネス自体にはあまり関心がない。課題を解決したいだけなのです。

荒井:「営業に行く」、ではないんですね。

丸:僕たちは営業マンではなく、研究者ですから。「課題を解決したい」という情熱をぶつけに行くんです。ですから、「いくら欲しいですか?」と聞かれると皆、困っています。自分たちがやりたいだけだから、いくらでもいい。強いて言うなら「自分たちが食べていけるだけあれば……」となります。そんなスタイルなので、もう明日にも潰れるんじゃないかとずっと思っていました。それでもおかげさまで毎年、増収増益をしています。これからもこのスタイルでやっていくしかないと思っています。

荒井:独特なスタイルですよね。

丸:誰もやっていなければ自分たちがオーナーになるけれど、既に誰かがやっていればそれを手伝う。世の中が変わればいいので、全部、自分たちでやる必要はありません。つまり、高性能な自動車を作りたいのではなく、運転中に心臓発作が起こっても事故にならない方法を自動車会社に提案したい。お金を稼ぎたいのではなく、死ぬ人を減らしたい。これが、研究者のマインドなんです。「競合他社」という感覚もありません。いろいろな会社がいろいろな良いものを作っている。ある人が「いい商品だな」と思うものは、その人のシチュエーションによって変わってくる。

原:会社という枠がないんですね。テーマとか、地球貢献といったことを主眼にされている。

丸:社員には「『科学技術の発展と地球貢献を実現する』という枠の中で、個々が情熱を注ぐことができるなら、どこと何をしても良い」と言っています。そのために必要なものはすべて使って、人類を進化させられるならばやりなさい、と。お金は後からついてきます。いいことをやっていれば、いくらでも引っ張ってこられる。課題を解決すれば、結果としてどこかが儲かるんです。ギャップを埋めれば、それがビジネスにつながる。お水を高く売りたければ、砂漠に行けば良い。僕たちがしているのは、コミュニケーターという仕事によって研究者と世間の人の知識のギャップを埋めることなんです。

イノベーションはどこから来る?

荒井:実は私も理工系の大学院出身なのですが、大企業で研究している旧友に話を聞くと、決められた枠の中でやっているというか、イノベーティブな仕事はできていない印象です。

丸:ワーカーになってしまっているんですよね。これからはロボットやAIがワーカーの役割を担ってくれますから、人間の役割はボーッとすることです。ボーッと未来を考える。そうすると、「あっ! この仕事、あの会社のあの人と、別の会社のあの人と一緒にやればできるかも!」と思いつく。細かいことは動き始めた後に考えれば良いんです。動き始めれば何かが起こる。知識やアイデアは実行しなければ価値になりません。だから、「とにかくやってしまえ!」と動くベンチャー企業が、大企業に勝つことができるんです。

イノベーションの原点は、できるだけ早くやってみることだと思っています。プランを立てている暇があったらできるだけ早く行動する。うちは何でも早いですよ(笑)。STAP細胞が出てきたときに、「おお、すごい! でもさ、これちょっと怪しくない?」と研究者たちが言うんです。そこで僕は「よし、じゃあ、明日、この論文と同じ機材を全部揃えて、ラボで再現してみよう」と言いました。このくらいのスピード感なんです。メディアが議論している間にまずはやってみよう、と。論文があるんだから再現性を確認すればいいだけですから。これが研究者です。

イノベーションの原点は、できるだけ早くやってみることだと思っています。プランを立てている暇があったらできるだけ早く行動する。うちは何でも早いですよ(笑)。STAP細胞が出てきたときに、「おお、すごい! でもさ、これちょっと怪しくない?」と研究者たちが言うんです。そこで僕は「よし、じゃあ、明日、この論文と同じ機材を全部揃えて、ラボで再現してみよう」と言いました。このくらいのスピード感なんです。メディアが議論している間にまずはやってみよう、と。論文があるんだから再現性を確認すればいいだけですから。これが研究者です。

荒井:大企業の研究者たちにも、ぜひ活躍してもらいたいですね。

丸:大企業では、いかに社員のモチベーションをコントロールするか、ということをやっていると思います。市場が右肩上がりの時には、これがうまくいきました。しかし、市場が飽和状態となった今、モチベーションコントロールからパッションドリブンに変えていかなければなりません。モチベーションはお金や地位などでコントロールできますが、パッションは個人の中から湧き出すものなので、コントロールはできない。

リバネスでは、今まで自社で手がけたことのない分野の技術を持っている「情熱の塊」と言えるような人材を採用しています。そうすれば新規事業が自ずと生まれます。普通は「うちでやっていることに合った人を雇おう」となりますよね。自分たちがやっていることの未来が約束されている時代は、その採用方法で良かった。しかし、現代では未来が同じように続くかどうかは定かではない。新入社員の持つ新たな知識を仕入れ、強い情熱を駆り立てる。このうちのいくつかが新しい柱となっていくのです。これからの経営者は、個人の情熱をいかに冷まさないようにするか、ということを考えていかなければならないと思います。

学生起業のきっかけはポスドク問題

荒井:大学院生の時に起業しようと思ったきっかけは何だったのですか?

丸:“知識”が“情報”にならずに眠っているということに気づいたんです。天才と呼べるような先輩たちや一流の教授たちの研究内容や特許が、世の中で全然使われていない。Googleで検索しても出てこず、皆に知られていないんです。しかも「博士は民間企業では役に立たない」などと言われる。「冗談じゃない、この人たちの頭にケーブルが接続できて、画面に表示できたらすごいんだぜ?」と言いたかった。メディアに露出している人がお金を稼いで、知識をしっかり持っているこの人たちが稼げていない。日本には、本当に純粋な気持ちで研究をしている人たちが何万人もいるんです。彼らは親に心配され、周囲に蔑ろにされながらも、世界を変えるために寝ずに研究しています。この「ポスドク問題」を目の当たりにして、「これを僕が引き受けよう」と思いました。

「なぜ、これほどの天才の知識が使われていないんだろう」。これが、僕にとってのクエスチョン(Question)です。「この天才たちを束ねて世界を変えたい」というのがパッション(Passion)。「よし、やろう!」と皆を募って、「科学技術の発展と地球貢献を実現する」と掲げたのがミッション(Mission)です。だから、リバネスはイノベーション(Innovation)を起こしているんです。これが「QPMIサイクル」です。課題さえあってそこに情熱を抱けば、新しいビジネスが生まれる。修士2年の時にそのことに気づき、「行ける!」と思いました。

「なぜ、これほどの天才の知識が使われていないんだろう」。これが、僕にとってのクエスチョン(Question)です。「この天才たちを束ねて世界を変えたい」というのがパッション(Passion)。「よし、やろう!」と皆を募って、「科学技術の発展と地球貢献を実現する」と掲げたのがミッション(Mission)です。だから、リバネスはイノベーション(Innovation)を起こしているんです。これが「QPMIサイクル」です。課題さえあってそこに情熱を抱けば、新しいビジネスが生まれる。修士2年の時にそのことに気づき、「行ける!」と思いました。

荒井:そこで行動を起こしたのですね。

丸:やったことは簡単です。大学院の異分野の先生全員と名刺交換をしました。僕は農学部でしたから、理工学部に行ったり、産学連携室に行ったり。経営学など文系学部の先生も含めて、いろいろな先生にインタビューして雑誌を書きました。そうしたら、大企業の人から「これまでは先生の言っていることがよくわからなかったけれど、この雑誌はすごくわかりやすい。先生のところに訪問したいから同行してくれないか」と頼まれました。これが、サイエンスとテクノロジーをわかりやすく伝えるコミュニケーターとしての仕事の始まりでした。

まずは課題です。あとは、情熱を持って行動する。「ビジネスプランを持ってこい」とか、「いくらになるんだ」とか聞かれても、正直わからないんです。まだ存在しないニーズの規模は計れないから。

まずは課題です。あとは、情熱を持って行動する。「ビジネスプランを持ってこい」とか、「いくらになるんだ」とか聞かれても、正直わからないんです。まだ存在しないニーズの規模は計れないから。

荒井:“課題”を見つけるために心がけていることや、コツはありますか?

丸:簡単です。インターネットを見ないことです。僕、パソコン持っていないですから(笑)。超情報化社会だからこそ、ネットに出ていない情報に価値があるんです。それは“情報”ではなくて、“知識”になる。Googleは“情報”を牛耳って勝ってきたけれど、「情報に載せなければ勝つ」と思って、僕は2002年にリバネスを作りました。これまでの情報プラットフォームの時代は終わって、「知識プラットフォーム」の時代が来る。GoogleがAlphabetを作った理由も同じだと思っています。

会社というプロダクトを最高のものに

荒井:この16年間の中で、もっとも苦労したことはありますか。

丸:リバネスという会社を最高のものに作り上げていくために、既存のものをすべて否定して、ゼロから構築していますから、そこに一番苦労していますね。

でも、研究者って苦労が楽しいんです。苦労しないとデータが出ないのが当たり前ですから。周りからは「すごく苦労したね」と言われることもありますが、山登りみたいなもので頂上には絶対行けると思っているから、本人はあまり苦労しているという意識はない。だから、うちの社員は皆、笑顔で苦労していますよ。

今まで世の中にない制度の一つの例として、「リバネスマイル」というものがあります。笑顔で12年間勤続した人に、120万円の褒賞と12日間の休暇を与えているんです。スマイルとマイルを掛けているんですけど(笑)。24年笑顔で勤続したら240万円と24日間の休暇、36年になると360万円と36日間。100歳まで生きる時代ですから、48年以降も展開します。これからは退職金という制度も崩壊していきますから、先に払うんです。人材育成なども、特殊な形で実施しています。

でも、研究者って苦労が楽しいんです。苦労しないとデータが出ないのが当たり前ですから。周りからは「すごく苦労したね」と言われることもありますが、山登りみたいなもので頂上には絶対行けると思っているから、本人はあまり苦労しているという意識はない。だから、うちの社員は皆、笑顔で苦労していますよ。

今まで世の中にない制度の一つの例として、「リバネスマイル」というものがあります。笑顔で12年間勤続した人に、120万円の褒賞と12日間の休暇を与えているんです。スマイルとマイルを掛けているんですけど(笑)。24年笑顔で勤続したら240万円と24日間の休暇、36年になると360万円と36日間。100歳まで生きる時代ですから、48年以降も展開します。これからは退職金という制度も崩壊していきますから、先に払うんです。人材育成なども、特殊な形で実施しています。

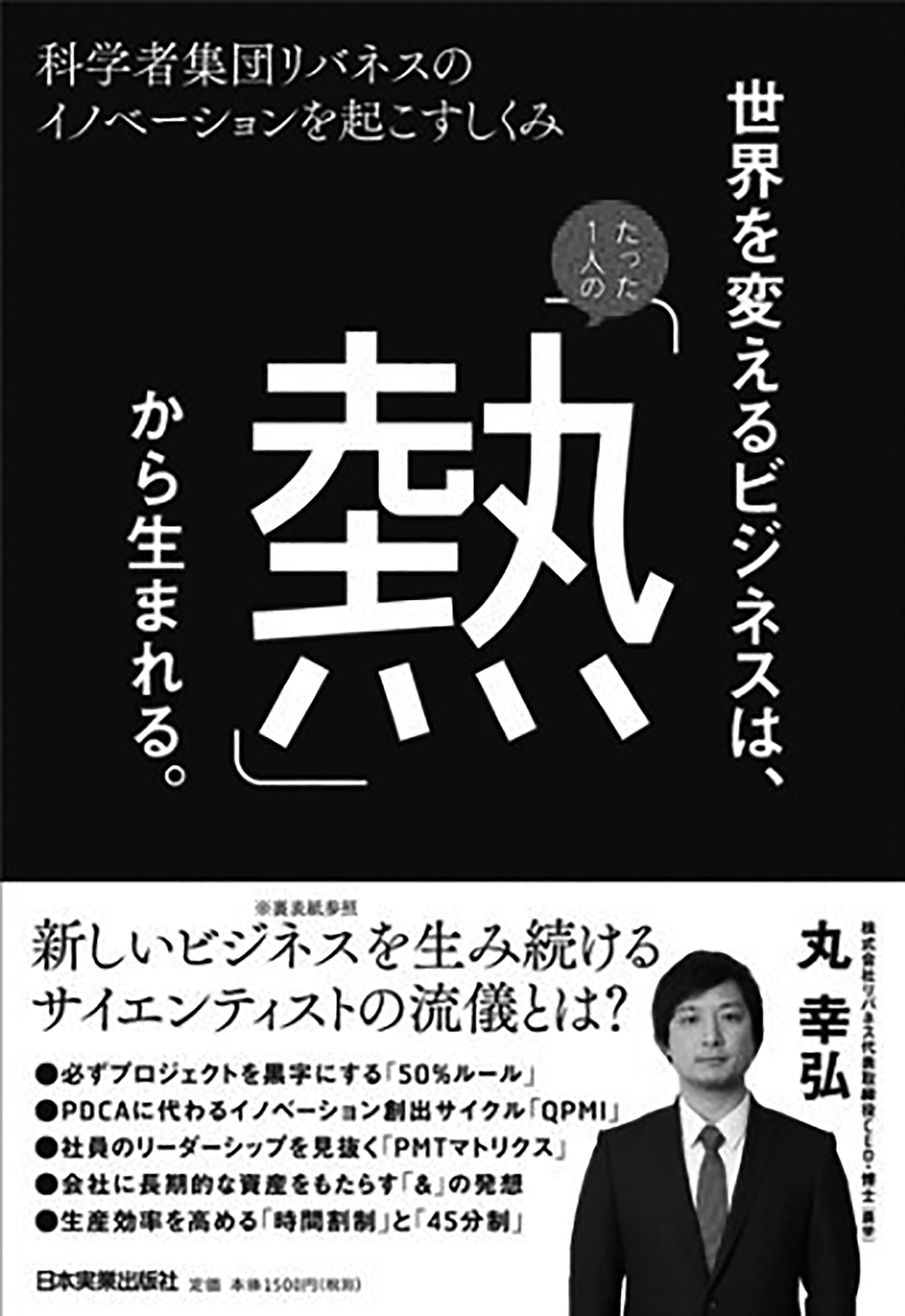

原:ご著書の『世界を変えるビジネスは、たった1人の「熱」から生まれる』(日本実業出版社)を拝読し、この経営は1つの理想形だと感じました。

丸:会社は生き物だから、大変です。僕は自分のことを「サイエンスアート・プロデューサー」だと表現することがあります。サイエンスはロジックですが、アートはロジックじゃない。それらを融合してプロデュースしていく。それが僕のライフスタイルであり、ライフワークだと思います。それを実現できるプロダクトがリバネスなんです。

「本業はなんですか?」と聞かれると、困りますね。僕にはCEOという肩書きがついていますが、CEOのEはエンターテインメントだったり、エクスプロージョンだったり、アントレプレニュアルかもしれない。時と場合によって変わっていいと思っています。僕が経営者ではなくて、リバネスは皆で経営していますから。そのうち、AIに経営判断を任せる時代がやってくると思います。過去の事例から多くのデータを分析してパターンを絞ってもらって、最後にそこから人間が選んで決定するのです。

ライフワークをバランスする

荒井:最後に、丸さんが人生で目指しているものをお聞かせください。

丸:僕は、リバネスのCEOを引退したら、大学がない南の島に研究老人ホームというのを作ることになっています。日本だったら石垣島とかですね。そこで人生の最期までずっと研究がしたい。研究所の仲間だけが老人ホームにいて、身の回りの世話は島の若い子たちにやってもらいながら、毎日、研究の話をして、データを出す。大学の機能を担って子どもたちの教育もします。企業のコンサルティングも行いますが、島に来てくれないと話はしない。そうすれば、企業の人たちがやってきてお金を落としていくので、島に利益ももたらします。夜は皆さんをバーベキューでもてなして……。

原:かなり明確な構想ですね(笑)。まさに、今されている経営の延長です。

丸:これが僕のライフワークなんです。「ワーク・ライフ・バランス」じゃなくて、「ライフワーク・バランス」。どの時代に何をするか、トータルの人生の中でバランスしていければ良いと思っています。研究ができることが研究者にとっては至福なんです。研究老人ホームの話をすると、いろんな先生方から「それって楽園だね! 今すぐ作ってよ!」と言われます。「まだまだ日本の研究環境を良くするためにやらなければならないことがありますので、しばらくお待ちください」と答えているんですけどね(笑)。

独立診断士として創業支援やベンチャー企業支援の現場に立つ中で、多くの経営者が“マネタイズ”に頭を悩ませている場面を目にしてきた。一方で、理工系修士出身者として筆者の知る研究者たちは、お金を稼ぐことや組織で昇進することに関心はなく、現象を紐解いたり、新しい発見をしたりすることにやりがいを見いだしている人が多い。丸氏が研究者として、いかにビジネスを成功させてきたのか、どんなテクニックがあるのかと考えてインタビューに臨んだことが恥ずかしくなった。「ビジネスを成功させるのは情熱。良いことをしていれば、お金はあとからついてくる」との言葉に深く納得した。価値を感じるものに、人はお金を払う。それがビジネスの根本だということに改めて気づかされた。「毎日のようにワクワクする話が出てくるんですよ」と語る丸氏へのインタビューは、我々取材班にとっても終始、ワクワクする時間だった。(荒井)

『世界を変えるビジネスは、たった1人の「熱」から生まれる』(日本実業出版社)。異色の科学者集団企業「リバネス」の新しいビジネスを生むしくみを初公開した。

HARA'S AFTER

ビジネス界では「資本家とワーカー」、「顧客と事業者」といった二律でとらえられがちだが、リバネスはその中間でアクティベーターとして活躍している。第3の主体としてコミットしながら、多くの案件に関わるスタイルだ。「モチベーションコントロールからパッションドリブンへ」というのも、研究者集団ならではの方法論であり、ベンチャー企業でも有効だろう。話を聞いていると、会社という枠組みすら意味がない気がする。重要なのは社会のテーマであり、マネタイズは後でいいというスタイルは、民間と公共という二律間のポジションともいえる。多くの会社は研究者の活動の自由度を抑制しており、せいぜい「20%ルール」(勤務時間の20%を自分の好きな研究に当ててもいい)だが、リバネスは研究者のとんがった感性を思いっきり解放する会社だ。個人的には人生トータルでの「ライフワーク・バランス」という考えに大いに共感した。確かに1日の間でバランスをとる必要はない。新しいライフシフトを考えさせてくれるインタビューでもあった。